Kristalldetektoren, Gleichrichter, Germaniumdioden, usw. in Detektor-Radios

In der Anfangszeit des Rundfunks gab es noch keine synthetisch hergestellten Germanium-Dioden zum Einsatz in Detektor-Radios, deshalb wurde beim Detektorempfänger die Gleichrichtung der Hochfrequenz mit dem "Kristalldetektor" vorgenommen.

In der Anfangszeit des Rundfunks gab es noch keine synthetisch hergestellten Germanium-Dioden zum Einsatz in Detektor-Radios, deshalb wurde beim Detektorempfänger die Gleichrichtung der Hochfrequenz mit dem "Kristalldetektor" vorgenommen.

anklicken -->

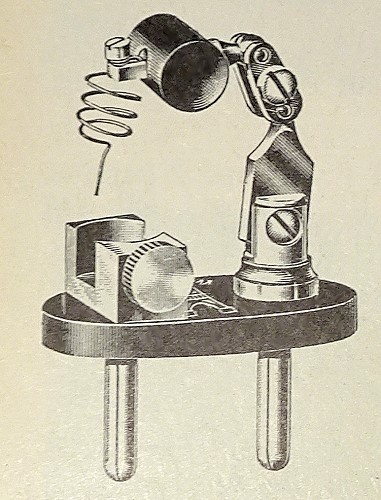

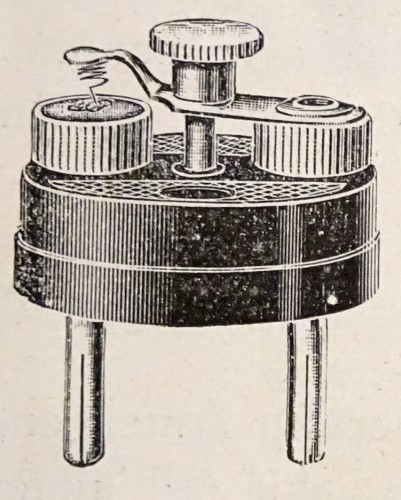

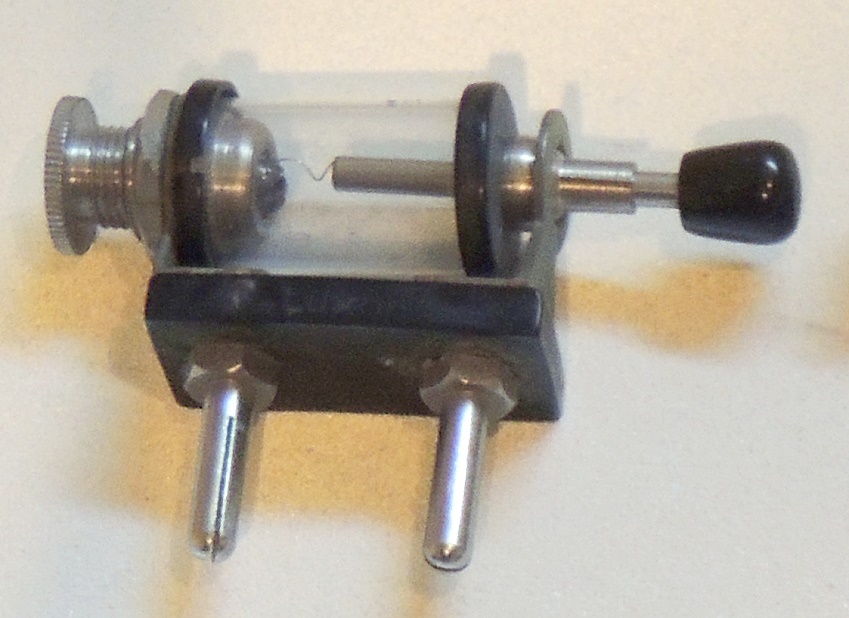

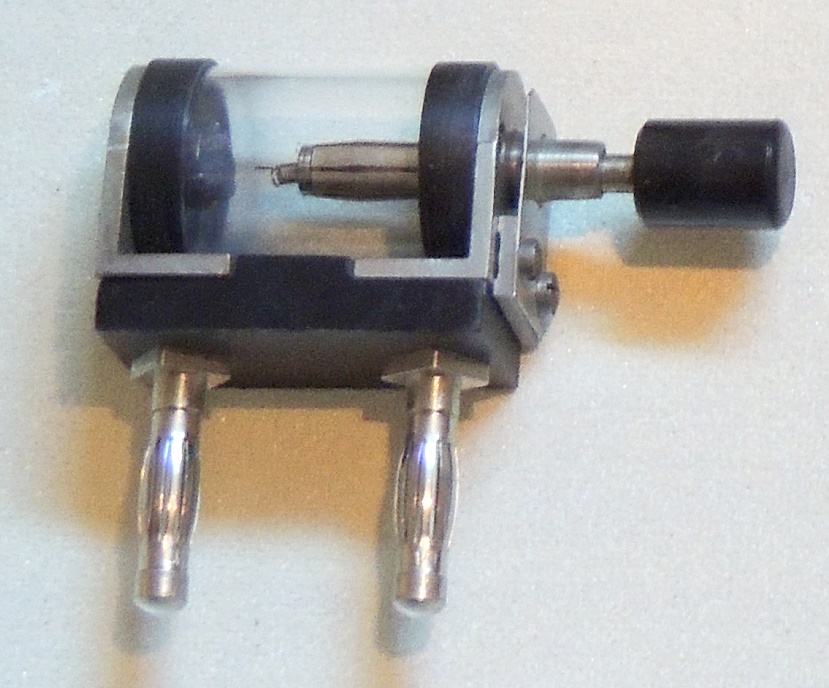

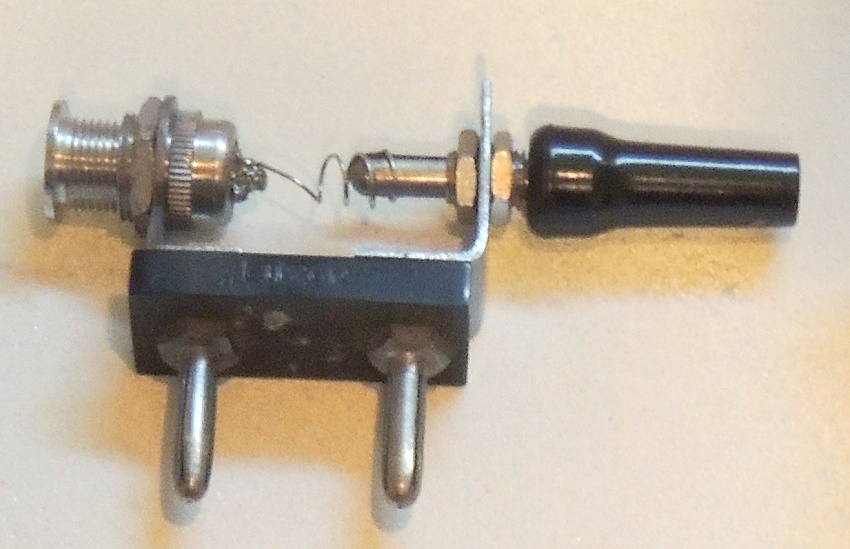

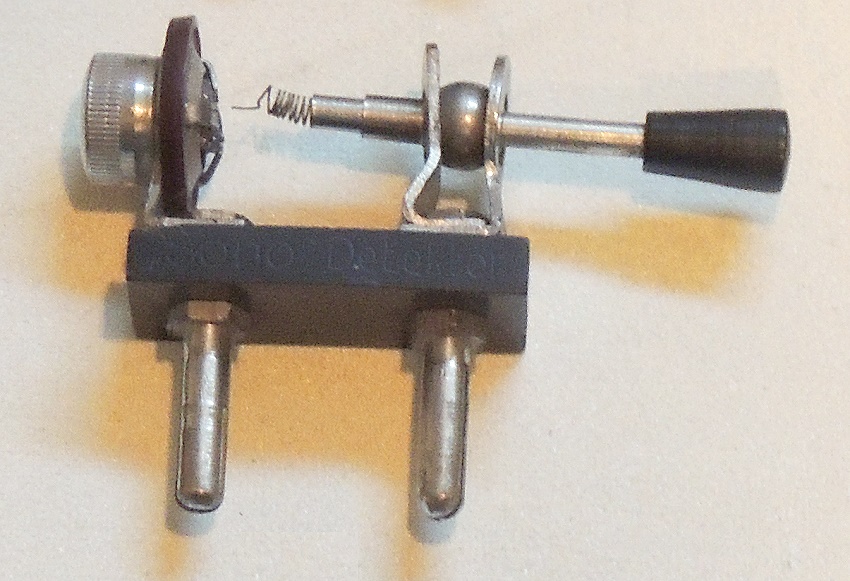

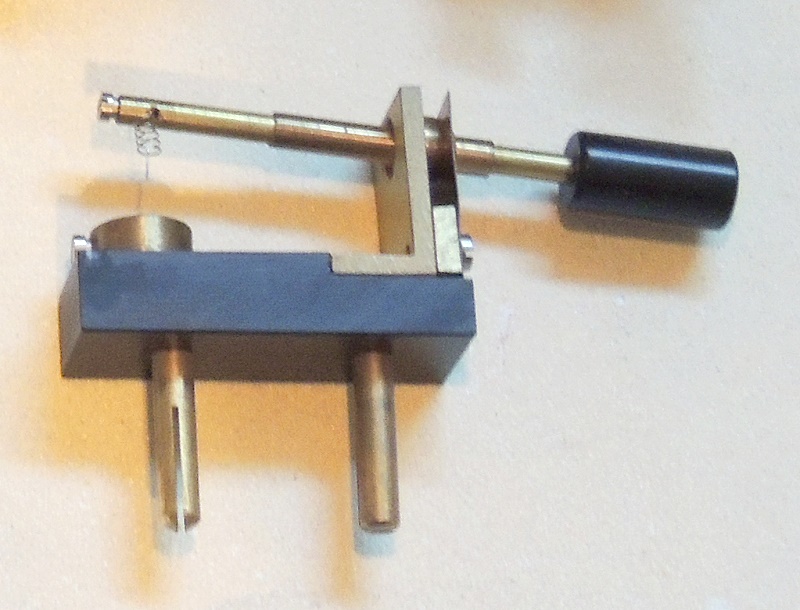

Dafür wurde ein Kristall (z.B. aus Pyrit, Bleiglanz, usw) so platziert, dass eine kleine gefedert gelagerte Drahtspitze (mit unterschiedlichen Metall-Materiaienl) den Kristall an verschiedenen Stellen LEICHT berühren konnte.

Dafür wurde ein Kristall (z.B. aus Pyrit, Bleiglanz, usw) so platziert, dass eine kleine gefedert gelagerte Drahtspitze (mit unterschiedlichen Metall-Materiaienl) den Kristall an verschiedenen Stellen LEICHT berühren konnte.

Die andere Seite für den Gegenkontakt am Kristall versah man mit einem möglicht guten stabilen Kontakt. Dabei bildete sich an einigen der Leichtkontaktstellen ein sogenannter Halbleiter-Effekt aus. Diese "Empfangsstelle" war zumeist nicht stabil, es musste oft nachjustiert werden. Es galt dabei: Nicht höchster Kontaktdruck erbrachte beste Empfangsempfindlichkeit. Auch die Tonqualität konnte je nach Kontaktdruck und Treffstelle schwanken. Es gab sogar Detektoren, wo zwei Kristalle gegeneinander drückten und dort den Halbleitereffekt generierten.

Es gab damals unterschiedliche Kristalle mit Hochfrequenz-Gleichrichter-Fähigkeiten (anklicken). Alle möglichen und unmöglichen Materialien wurden angeboten. Die Fachzeitschriften waren voll von solchen Angeboten mit vorgetragener These, warum nun gerade dieses oder jenes Kristall am besten wäre. Viele der damals empfohlenen Hableitermaterialien waren tatsächlich nur bedingt geeignet.

<-- Schaltbild eines Detektor-Radios. Rectifier Diode = Kristall mit Halbleitereffekt.

Es gab Bauformen, die eine sogenannte "Vorspannung" für die Diodenstrecke benötigten, um einen guten Gleichrichtereffekt sicherzustellen und um den Arbeitspunkt an den Startpunkt der Diodenkennlinie zu bringen. Diese haben sich aber nicht am Markt halten können, da sie eben eine zusätzlich Spannungsquelle am Detektor-Apparat benötigten und somit zu umständlich zu benutzen waren. Bei richtiger Einstellung der Vorspannung (gebildet von einer Batterie mit regelbaren Vorwiderstand), konnte die Ansprechempfindlichkeit bei bestimmten Kristallen erhöht werden. Mehr zu vorgespannte Diodenstrecken hier.

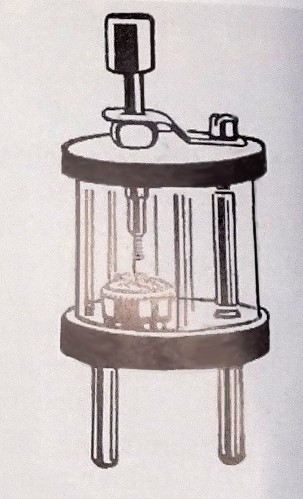

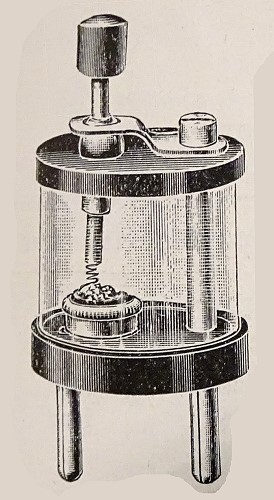

Viele Anwender bevorzugten Glas-Kapseln um das Kristall und Kontakt, da so der Einstellvorgang besser beobachtet werden konnte und es keine Staubablagerungen gab.

Es wurde eine hohe Zahl von Kristallen in nutzbaren Größen (zumeist in kleinen Blechschachteln) angeboten.

Es wurde eine hohe Zahl von Kristallen in nutzbaren Größen (zumeist in kleinen Blechschachteln) angeboten.

Hier ist eine Auswahl solcher Kristalle zu sehen. Nicht selten wurde dabei mehr versprochen, als das Halbleitermaterial dabei "liefern" konnte. Heute ist das Sammeln dieser Dosen (und Schachteln) ein eigenes Sammelgebiet.

Aufbewahrdose mit Detektor-Kristallen (um 1923/24) -->

Nicht alle angebotenen Modelle konnten einen guten Empfang bieten. Später wurden Sirutoren und noch später Germanium-Dioden angeboten, die nicht mehr ständig nachjustiert werden mussten, also stabilen Empfang boten, aber estas in der Ansprechempfindlichkeit eingeschränkt waren.

Nicht alle angebotenen Modelle konnten einen guten Empfang bieten. Später wurden Sirutoren und noch später Germanium-Dioden angeboten, die nicht mehr ständig nachjustiert werden mussten, also stabilen Empfang boten, aber estas in der Ansprechempfindlichkeit eingeschränkt waren.

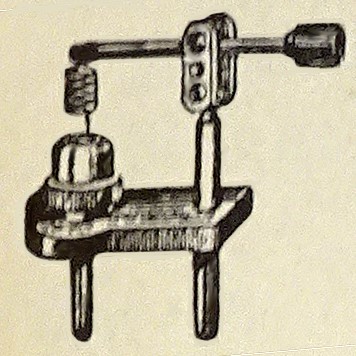

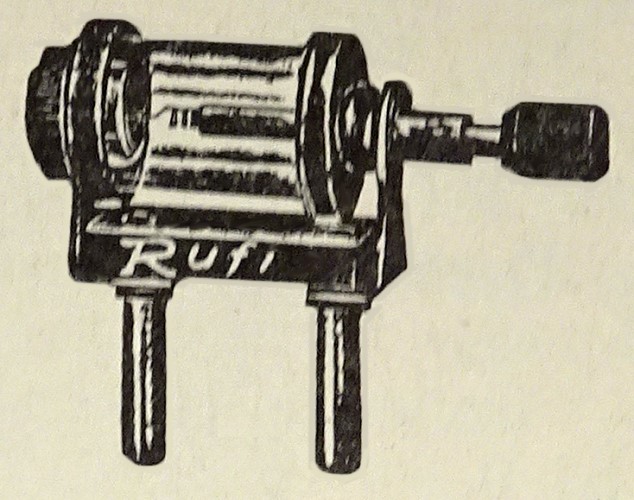

Folgend eine Auswahl von einigen solchen Kristalldetektoren.

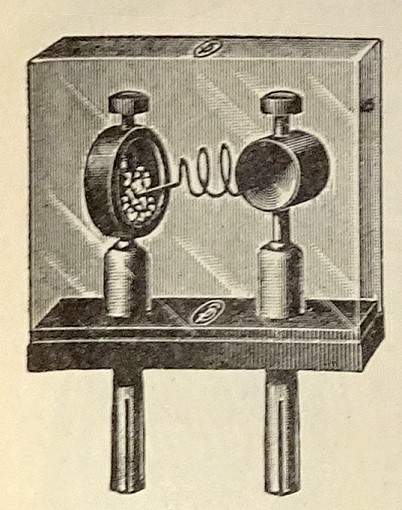

<-- Detektorempfänger mit aufgestecktem Kristall-Halter und Kontaktfeder-Einsteller.

Für damalige Radioamateure war die Auswahl eines "guten" Detektorkristalls wichtig. Es wurde viel experimentiert, welcher Kristall nun den besten Empfang bot. Es hielten sich hier hartnäckig Gerüchte über Super-Kristalle, die aber eigentlich immer völlig übertrieben dargestellt wurden.

Da konnte man leicht viel Geld investieren. Mein Onkel Willi (ein begeisteter Radio-Amateur der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts) hat sich 25 solcher Dosen und Schachteln gehabt. Letztlich blieb er dann doch bei Bleiglanz und noch mehr bei Pyrit. Ich empfehle heute weger guter Beschaffbarkeit Pyrit-Würfel als Halbleiter und weil das relativ gut funktioniert.

Ganz wichtig bei den eigentlichen Detektoren (also dem Kristall mit Kontakt-justierung) war die technische Ausführung. Das Material der Kontaktfeder und des Kristalls, die Lagerung und Kontaktgabe des Gegenpols waren entscheidend für die Gebrauchsfähigkeit. Es gab da schon unglückliche Konstruktionen.

Eine Sonderform der stabilen Lagerung des Kristalls war die Einbettung in Woodsches Metall (eine Metall-Legierung mit einem Schmelzpunkt bei knapp über 70 Grad. Es wurde u.a. zum mechanischen Fixieren von Detektorkristallen per "einschmelzen" des Kristalls verwendet.), wird heute eher von abgeraten, da das Material giftig ist. Wer also einen Kristalldetektor besitzt, also eine Konstruktion, bei der der Kristall in einem Bett aus einem "herumfließendem" leicht glänzendem Metall (etwa wie Lötzinn) befindet, sollte Schutzhandschuhe beim Handling tragen!

|

Unbekannt (Siemens?) |

|

- anklicken -

|

Wisi |

|

Unbekannt |

|

|

Siemens ? Kristall auf Kristall |

|

"Offen-Diode". Miniaturkristall mit Kontaktfeder (braucht normaler- weise keine Nachjustage. Angewandt kurz nach dem 2. Weltkrieg. ca. 1 cm lang. |

Picolo ... um 1929 |

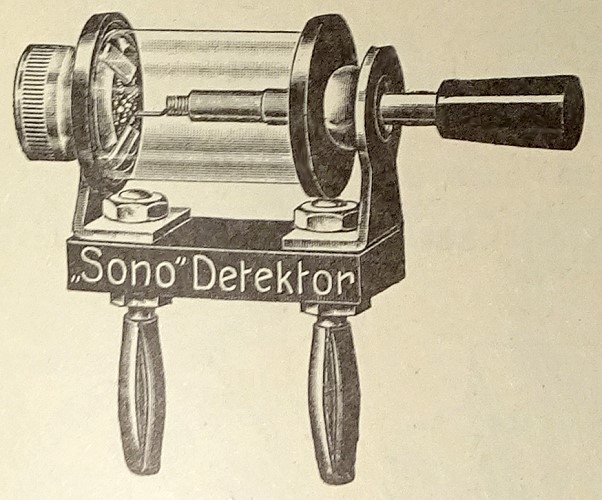

Sono ... um 1929 |

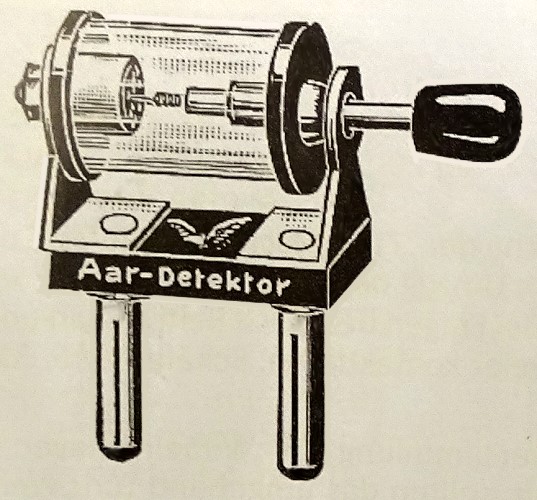

Aar |

|

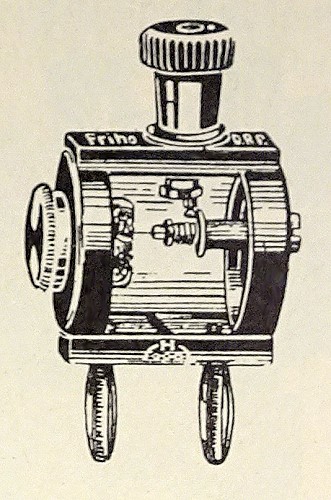

Friho ... um 1929 |

- anklicken -

Friho ... um 1929 |

Marke "Eifelturm", Dreigelenk oder Martelletto, Articolo 800 (Dieser Typ wurde in Varianten unter verschiedenen Namen angeboten.)

|

unbekannt |

|

Puck (Wippe-System) ... um 1932 |

Rufi ... um 1932 |

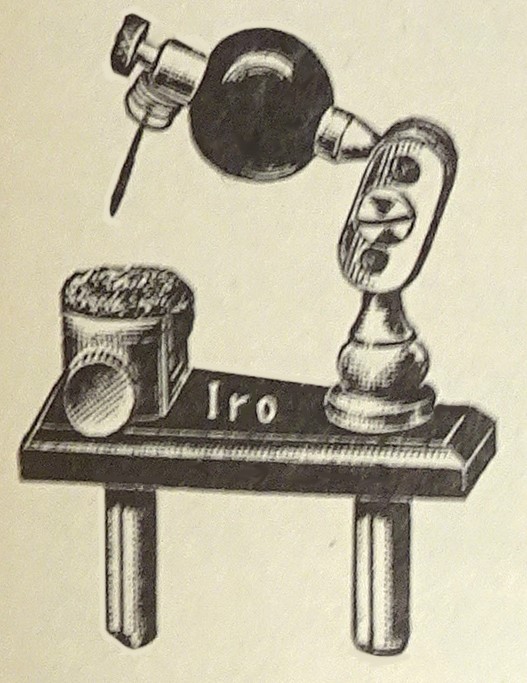

Iro ...um 1932 |

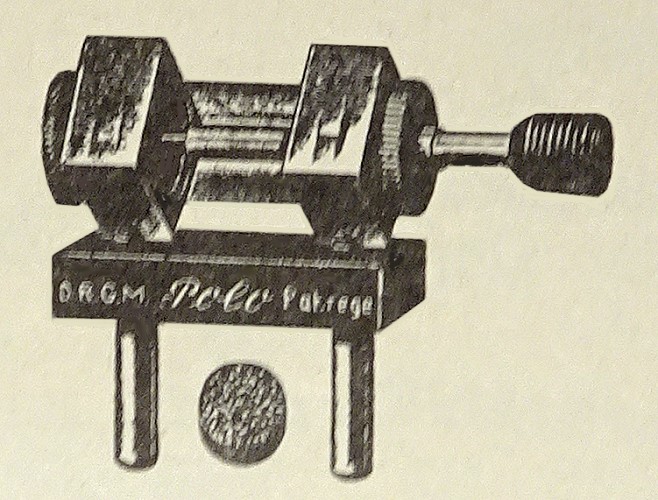

Polo ... um 1932 |

|

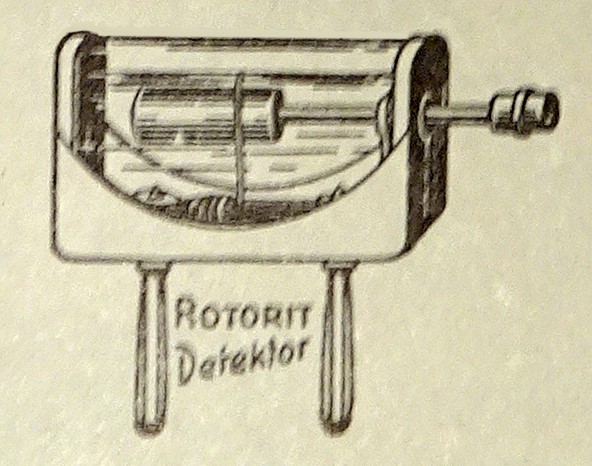

Rotorit ... um 1932 |

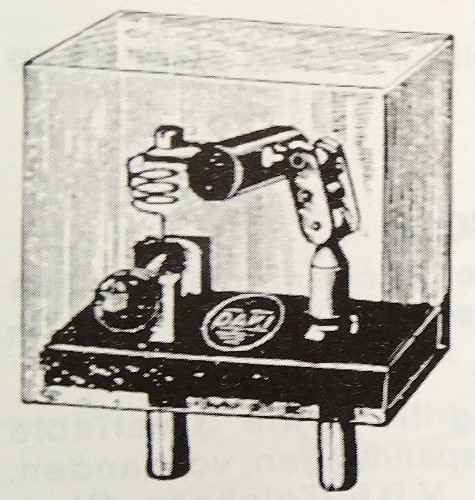

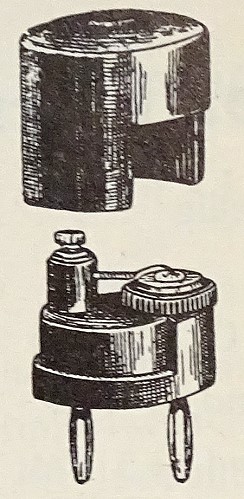

Daki (Schutzkappe abnehmbar) 1929 |

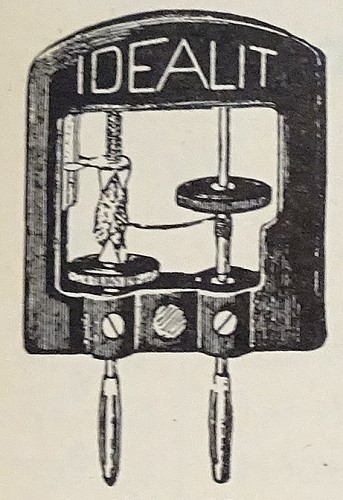

Idealit ... um 1927 |

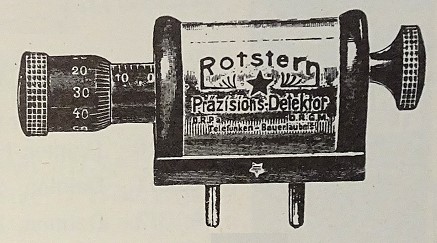

Rotstern (präzise einstellbar) ... um 1927 |

|

Sensiblator, Schutzkappe abnehmbar. ... um 1927 |

Glashaus-Detektor ... um 1924 |

Unbekannt |

unbekannt |

| Die folgenden Fotos hat Anton Huber bereit gestellt: | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

Allen gezeigten Varianten ist gemeinsam, dass eine Metallspitze oder ein Kristall auf einen (anderen) Kristall gedrückt wird, um den Halbleitereffekt zu erreichen.

... mehr zum Thema (Technik)

... mehr zum Thema (Kristalldtektoren-Anbieter)

... Kristalldetektor selbst bauen (Bauvorschlag)

... einige Detektor-Kristall-Dosen im Wumpus-Online-Museum

Dank an "WoHo", aus dem Wumpus-Gollum-Forum für Hinweise.

19.03.2013 / 24.02.2025

© 1996/2026 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 5.401.884

© 1996/2026 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 5.401.884

Kontakt & Impressum | Sitemap | Admin-Login | Seitenanfang ↑